[Note de l’administrateur de ce blog : on a déjà évoqué ici la fondation Bill (& Melinda) Gates ici, dans une tentative de couler l’alternative principale au vaccin-que-tout-le-monde-attend (puisqu’on vous dit que c’est pour votre bien !), l’hydroxychloroquine. Ici Slobodan Despot traite de façon plus générale, et avec style, de la notion de philanthropie à la mode Gates, et par extension de la notion de courage à la mode journalistique. Article paru aujourd’hui même dans l’Antipresse : si vous l’appréciez, abonnez-vous !]

Photo de Jametlene Reskp sur Unsplash

Dans la série «Fringe», nous découvrons un univers parallèle, tout proche du nôtre, mais avec des lois différentes. L’action réelle des «philanthropes» globalistes tient elle aussi d’un autre monde. L’illusion est si massive qu’elle s’impose comme la réalité de référence. Celui qui la conteste au nom de la raison est logiquement traité de fou.

(Petit rappel du précédent épisode. En investissant des centaines de millions de dollars dans des dizaines d’entités médiatiques, la fondation Bill & Melinda Gates s’est entourée d’une «garde prétorienne» médiatique occupée soit à chanter ses louanges, soit à éconduire les curieux. En conclusion de son importante étude sur les relais médiatiques de Bill Gates, Tim Schwab souligne que «dans la mesure où les journalistes sont censés surveiller les riches et les puissants, M. Gates devrait probablement être l’une des personnes les plus surveillées sur terre, et non la plus admirée.»)

Un vrai premier communiant

L’ingénuité avec laquelle les institutions internationales ainsi que les autorités de divers pays coopèrent avec les programmes sanitaires de Bill Gates est justifiée le plus souvent par l’argument de la philanthropie. Il est normal, après tout, qu’un des hommes les plus riches de la planète veuille consacrer une part de son immense fortune au bien de tous. La feuille de vigne, en l’occurrence, est bien mince. Il n’y a que les journalistes de garde pour ne rien vouloir voir derrière ce cache-sexe. Pour peu qu’on soit un peu curieux, le spectacle est pourtant fascinant.

De manière générale, la « philanthropie » à la mode américaine est à manier avec une longue cuiller. C’est pourtant le premier « titre » qu’on accole dans les médias de perdition aux capitaines du capitalisme financier.

Or à quoi rime une « bienfaisance » qui non seulement ne coûte rien au «bienfaiteur» mais contribue au contraire à l’enrichir encore davantage ? Comme le note, de manière un peu lapidaire, la journaliste indépendante Caitlin Johnstone, « ce mot n’est qu’une étiquette qu’on attache aux ploutocrates parasites qui donnent un très petit pourcentage de leur richesse à des organismes de bienfaisance exonérés d’impôt afin que le petit peuple ne s’aperçoive pas qu’il vit sous une ploutocratie et ne se mette à fourbir les guillotines ».

Dans L’art de la fausse générosité, Lionel Astruc dévoile les ressorts réels de la carrière de Bill Gates et le tableau des investissements de sa Fondation : placements dans la pharma, l’industrie de l’armement, de la malbouffe, les énergies fossiles, les extractions minières, etc. À notre époque de puritanisme écolo-tiers-mondiste, une fondation qui a investi en masse dans Monsanto, le principal coupable des suicides en série de petits paysans dans le tiers-monde avec sa politique des semences non reproductibles (sans même parler de son catalogue de poisons agricoles), mériterait plutôt la liste rouge que le tapis de la même couleur.

À la différence de son grand rival Steve Jobs, Bill Gates n’a rien d’un génie créatif ni d’un self-made-man. (C’est d’ailleurs une mystification courante que d’assimiler toute l’orbite GAFAM à des petits débrouillards bricolant dans leurs garages qui ont miraculeusement réussi – souvenons-nous que Google fut mis sur orbite grâce à un concours de la CIA.)

L’environnement familial de B. G. est profondément ancré dans l’élite du grand business américain, ce qu’on appellerait aujourd’hui le Deep State. Son père William « Bill » Gates Sr, grand avocat d’affaires, et sa mère Mary Maxwell Gates sont étroitement impliqués dans la carrière du fiston (ainsi que dans le planning familial, soit dit en passant). C’est par les relations personnelles de sa mère avec le directeur d’IBM que la jeune compagnie Microsoft décrochera son fameux contrat avec le géant bleu qui sera le socle de sa fortune démesurée.

Dans le monde de la « philanthropie » U. S., on ne peut même pas parler de faux-semblants, tant les choses sont claires. Elles sont peut-être, justement, trop claires pour qu’on ose les désigner par leur nom. Dans un contexte privé et informel, nous savons qu’il s’agit d’une douve à crocodiles. Dans le discours public, nous dépeignons un étang à libellules. Ainsi fait-on – si nous mettons de côté les aspects vénaux – avec les opérations de « philanthropes » à la Gates ou Soros. L’Européen moyen, étriqué dans toutes ses dimensions, n’a plus le débattement moral et psychique nécessaire pour affronter la réalité brutale qu’il risquerait d’entrevoir si leur façade d’humanisme se lézardait. Il ne peut plus regarder en face le mensonge hideux et grimaçant, la trahison et le viol, de même qu’il ne sait plus ce que c’est que le courage, le sacrifice ou la pureté.

Or, il existe des témoignages venus de l’intérieur du système qui interdisent toute naïveté à ce sujet.

La corruption comme science et comme métier

John Perkins, aujourd’hui âgé de 75 ans, est l’un des premiers « lanceurs d’alerte » issus du cœur de l’empire américain. Avant de devenir un anticapitaliste militant et un véritable dissident intérieur, Perkins avait eu une trajectoire brillante comme conseiller en investissements. Carrière de rêve, mais mission de cauchemar. Lorsqu’il n’a plus pu se regarder dans une glace, Perkins a cassé le morceau. Dans ses Confessions d’un assassin économique, il raconte à partir de son propre cas le stratagème mis en place par les corporations américaines, en collaboration avec les agences de l’État, pour mettre à genoux et piller les économies émergentes.

La recette de base était simple : il s’agissait d’élaborer, à l’attention de décideurs naïfs ou corrompus, des plans de développement crédibles mais délibérément gonflés. Sur la foi de ces plans, lesdits ministres et chefs d’État étaient invités à s’endetter auprès de banques internationales pour bâtir industries et infrastructures. Le remboursement de ces crédits étant adossé à des pronostics de croissance irréalisables, les États tombaient inéluctablement dans les difficultés ou la faillite. À cet instant entrait en jeu la « voiture balai », les multinationales rachetant à vil prix les actifs de ces dindons. Des constructions pharaoniques désertées et des tronçons d’autoroutes n’aboutissant nulle part, partout dans le monde, sont les témoignages moulés dans le béton de cette folie des grandeurs fabriquée et entretenue.

Le grand reporter Greg Palast, qui l’a connu de près dans ses œuvres, raconte avec drôlerie la méthode de l’agent de corruption Perkins à partir d’un cas local, un « petit boulot » en quelque sorte :

« Les tueurs à gages ont des “clients”. Celui de Perkins était une compagnie d’électricité géante, la Public Service of New Hampshire. PSNH essayait de vendre aux pêcheurs et aux culs-terreux de la Nouvelle-Angleterre l’idée qu’ils avaient désespérément besoin d’une centrale nucléaire à plusieurs milliards de dollars. Le fait que cette bouilloire atomique surdimensionnée, appelée “Seabrook”, allait produire suffisamment d’électricité pour que tout le monde puisse avoir un haut-fourneau dans son jardin n’avait pas d’importance. (…)

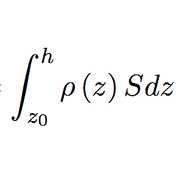

Pour voler des millions, il faut une équipe de braqueurs de haut vol. Mais pour voler des milliards, il faut des thèses de doctorat avec des diagrammes en couleur et des projections économiques enrobées de poussière féerique. Perkins avait tout cela, y compris un truc magique appelé tableur généré par ordinateur (c’était bien avant Excel).

J’ai été témoin expert pour certains groupes de consommateurs, essayant d’expliquer aux fonctionnaires de l’État que les chiffres de Perkins étaient bidon et que ses projections financières provenaient d’un New Hampshire situé sur une autre planète. (…)

Voici comment ça s’est terminé. Les jobards locaux ont sauté tête première dans le panneau de Perkins et son esbroufe de centrale électrique. En quelques années, les compagnies d’électricité locales ont toutes fait faillite, le Trésor public a été vidé, les factures d’électricité sont passées du plus bas au plus haut dans le pays, provoquant la fermeture d’usines et la disparition, je pense, de quelque 11 000 emplois.

Les clients de Perkins, eux, sont repartis avec des milliards par tonneaux. »

Magie de la « science » et promesses de bonimenteurs… Rien n’était laissé au hasard. Perkins affirme que sa carrière d’assassin économique était téléguidée dès le premier jour. Ce premier employeur qui se présentait comme une honorable boîte de consulting était une antenne de la CIA et le cadre de tutelle qui lui servait d’instructeur était en réalité son officier traitant. De la même façon, la palette des outils de chantage et de persuasion à la disposition de ces «flingueurs» allait bien au-delà de ce que des compagnies privées pouvaient se permettre. Si des chefs d’État récalcitrants étaient insensibles au charme des putes de haut vol, ils pouvaient à tout moment encourir une panne d’avion. L’histoire de l’Amérique du Sud est tissée de ces destitutions mystérieuses et brutales.

Thriller géopolitique ? Fiction complotiste ? Loin de là. Perkins est précis, circonstancié et très pédagogue. Son livre est une mine d’informations et une grande lecture. Curieusement, il n’a été traduit que tardivement, et par des éditeurs du milieu alternatif, alors qu’il eût mérité diffusion aussi large que, par exemple, la Stratégie du Choc de Naomi Klein.

Après la parution de ce premier livre, il a été bombardé d’une quantité de récits venant de gens qui comme lui étaient dégoûtés par leur propre rôle ou par les manipulations dont ils étaient témoins. Perkins en a tiré un deuxième volume, plus systématique. L’Histoire secrète de l’Empire américain, comme son nom l’indique, livre un récit parallèle du miracle de l’expansion économique américaine au XXe siècle.

Le vernis du pillage

Rassemblant le témoignage d’agents saboteurs comme lui-même, il reconstitue une histoire crédible où l’esprit d’entreprise, l’inventivité et le goût du risque ne jouent de loin pas le rôle qu’on leur prête – mais où l’intimidation, le chantage et l’espionnage coordonné avec les barbouzes font l’essentiel du travail. Comme le résume Greg Palast, « Dans la lignée de Hemingway, Perkins nous emmène en Indonésie, en Bolivie, et jusque dans la minuscule île de Diego Garcia ou d’autres États victimes où des “consultants” armés d’un doctorat mettent un vernis académique sur le pillage militarisé. »

Ce « pillage militarisé », mû par une soif de domination sans bornes et une avidité de rapaces, est la réalité géopolitique de base de l’empire global appuyé sur les ressources des États-Unis, où la frontière entre le privé (« corporate ») et l’État est largement brouillée. L’irruption des possibilités faramineuses de la technologie informatique, tant en matière de contrôle qu’en matière d’illusion, a donné à cette machine de conquête des ambitions démiurgiques. La « guerre au terrorisme », la crise climatique, l’obsession sanitaire, toutes les stratégies du choc de ces dernières années peuvent être considérées, de cet aspect, comme le « vernis académique » d’une opération de mise sous contrôle de tout et de tous. Bien avant les confessions de l’homme de main Perkins, le projet avait été dévoilé par un grand mandarin de l’establishment U. S. Les cas évoqués ici ne sont que les péripéties d’une vaste saga dont le professeur Quigley nous a légué le plan d’ensemble.