Slobodan Despot, salon du livre,

Genève, 2006

[Note de l’administrateur de ce blog : ayant moi-même eu l’occasion de me rendre dans une Yougoslavie en cours d’éclatement et partiellement en guerre durant l’été 1993, à l’occasion d’un séjour de vacances en Croatie qui avait fait sécession, comme la Slovénie, deux ans plus tôt, j’ai été particulièrement sensible à ce récit de Slobodan Despot.

En effet, ce qu’il restait du “paradis socialiste” yougoslave n’avait rien de bien effrayant : la moyenne bourgeoisie vivait bien – grâce souvent aux entreprises allemandes ou autrichiennes – dans des quartiers résidentiels de Zagreb où la nationalisation des villas ne se traduisait que par quelques voisinages forcés et un entretien défaillant des murs de clôture, la spéculation foncière n’avait pas autant mangé les espaces verts que dans d’autres villes occidentales comparables, et si les bons hôtels pour touristes offraient un confort plutôt spartiate par rapport aux standards français de l’époque, cela finissait par leur donner un certain charme exotique mettant en relief la splendeur architecturale des petites villes de la côte adriatique enrichies par la République de Venise.

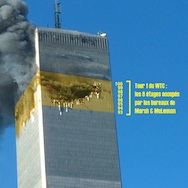

Nettement plus inquiétants étaient bien sûr les barrages militaires que devaient traverser les cars à touristes, les maisons brûlées que l’on pouvait voir parfois le long de la route et les rues désertes, en plein midi et pour cause de couvre-feu, d’une ville aussi touristique que Zadar, que notre bateau nous permettait de contempler en longeant la côte entre Rijeka et l’île de Hvar. La Promenade des Anglais déserte en milieu de journée en plein été, ça vous parle ?]

Ce que j’ai cru comprendre du temps où nous sommes

Bref retour aux origines

Je suis né dans un pays sans liberté. L’économie y était contrôlée par l’État, à l’exception des toutes petites entreprises. L’éducation y était affaire d’État, sans exception. L’information y était affaire d’État. Tout, en somme, y était affaire d’État, et l’État était socialiste. Il œuvrait en théorie au bonheur futur de tous et en pratique à la satisfaction immédiate de quelques-uns. Les autres devaient se taire et faire semblant de ne pas voir ce qui crevait les yeux : qu’ils subissaient au nom de l’égalité et du progrès un système de castes dramatiquement sclérosé.

Cela dit, ne tombons pas dans le pathos. Ce n’était pas si grave que ça. On était dans la Yougoslavie de Tito. Comme me l’a résumé une amie roumaine: «Pour nous, sous Ceausescu, la Yougoslavie, c’était l’Amérique !» Le dictateur socialiste était habile et jouisseur. Pourquoi se priver? On construisait l’avenir radieux avec le sale pognon du capitalisme. On se faisait photographier en costume blanc, cigare au bec, une Sophia Loren pendue au bras. Les vedettes de la jet-set croisaient à bord du Galeb, le yacht du nabab rouge, à quelques encablures de Goli Otok, l’«Ile nue» de l’Adriatique où ce bon vivant avait organisé l’enfer sur terre pour ses opposants qui s’y surveillaient et s’y torturaient entre eux, presque sans l’aide de personne. Admirable économie de moyens!

Mais même cela n’était pas grave. La part de répression brute était négligeable. Tout le monde profitait un peu de la poussière d’étoiles semée dans le sillage du beau bateau blanc. Il suffisait de connaître la ligne rouge — ne jamais parler politique —, et l’absence de liberté se trouvait compensée par un agréable éventail de libertés.